“ 编者按

《医学教育发展之路·大家谈》是由全国医学教育发展中心、全国高等院校医学教育研究联盟和CCMTV临床频道联合推出的中国首部大型医学教育访谈类系列节目,节目汇聚了全国几十家知名医学教育机构的多位不同身份的医学教育从业者,有开创者、革新者、实践者、推动者、研究者、受教育者……大家各抒己见,用聊天的方式讲述医学教育发展和改革中的故事、经历,以及对医学教育的观察和理解,旨在传承医学教育初心使命,总结科学经验,指引当下问题,探索医学教育改革新思路,助力医学教育高质量发展。

本期《医学教育发展之路·大家谈》特邀哈尔滨医科大学曹德品教授作为专访嘉宾,首先哈尔滨医科大学的历史变革进行介绍,并详细阐述了临床医学专业认证在哈尔滨医科大学率先开展的契机与意义,以及如何解决在医学教育的质量保障中所遇到的问题。

哈尔滨医科大学的历史变革及时代背景 近百年发展中哈医大经历了哪些重要变革及变革发生的时代背景?

哈尔滨医科大学由两个脉系组成,其中一个脉系是伍连德博士于1926年所创建的滨江医学专门学校,1927年更名为哈尔滨医学专门学校,1938年更名为哈尔滨医科大学。伍连德博士以现代医学的理念举办医学教育,并提出“赤诚爱国、自强创业”的办学思想,为哈尔滨医科大学的发展、创建百年的辉煌奠定坚实基础。另一个脉系是1931年在江西瑞金创建的中国工农红军卫生学校,于1940年更名为中国医科大学,1941年毛主席为学校题词“救死扶伤,实行革命的人道主义”。1949年,原哈尔滨医科大学与原中国医科大学合并,组建成新的哈尔滨医科大学,两大脉系为哈尔滨医科大学的建设与发展注入了重要的三大基因,分别为科学基因、红色基因、开放基因,为哈尔滨医科大学的后期发展奠定了坚实的基础。由于历史与地理原因,苏联对哈尔滨影响较大,在建立新的医学教育体系和模式过程中,哈尔滨医科大学在全国率先引进了苏联医学教育模式,比如基础、临床、实习三段式教学等,至今,我国的医学教育仍有前苏联的影子。

1968年,为响应国家号召,哈尔滨医科大学在黑龙江省木兰县、克山县建立木兰和克山两个分校,为区域基层医疗卫生培养医学人才,缓解当时基层卫生资源不足的问题。

1978年,在原有第一、第二附属医院的基础上,黑龙江省肿瘤医院成为哈尔滨医科大学附属第三医院,2004年,哈尔滨铁路中心医院成为附属第四医院。各附属医院与学校同步发展,为学生提供了优质的临床教学资源,已成为全国临床教学培训示范中心,在国内具有重要影响和辐射作用。

1981年获国务院批准,成为全国首批硕士与博士学位授权点,进一步提升办学层次,为社会培养了一大批高素质、创新型医学人才。

1987年,参与教育部老校挖潜项目,并在教育部学制改革过程中,成为首批全国15所举办七年制医学教育的医学院校之一,提高了生源质量。

1996年,被原国家教委批准成为“国家基础科学研究和教学人才培养基地”,成为全国四所医学院校之一,也是唯一一所地方院校。

1997年,在全国首家举办了七年制基础医学专业,为培养基础医学人才搭建了平台,缓解了基础医学教育师资和研究人才不足的问题。

进入21世纪,随着招生规模的扩大,为进一步保证教学质量,教育部开始了一系列的评估。

在2003—2005年间,相继参加了教育部七年制高等医学教育教学评估、理科基地评估、本科教学工作水平评估等,均获得优异成绩。

2006年和2018年,两次接受教育部临床医学教育认证,促进了学校自我建设与发展,在保证医学教育质量方面发挥重要的作用。

2014年,作为牵头单位成立中俄医科大学联盟,促进了两国间的教育、科研和医疗合作,推动了师生间的交流,并得到两国政府和元首的高度肯定。

2015年,正式被批准为教育部、国家卫生和计划生育委员会、黑龙江省人民政府共建的医科大学。

2018年,入选黑龙江省高水平大学和优势特色学科建设高校。学校的办学环境、设施等进一步改善,学科建设取得了优异的成绩,有利地支撑学校的教育教学。

哈尔滨医科大学在96年的建设发展历程中,传承了伍连德博士“赤诚爱国、自强创业”与于维汉院士“大医精诚”的精神,发扬了中国工农红军卫生学校“政治坚定、技术优良”的光荣传统,秉承“木直中绳、博学载医”的校训,在哈尔滨医科大学三大基因的基础上,不断创新,综合实力不断增强。同时,哈尔滨医科大学的发展也离不开前辈们的奠基立业,他们的学术水平、师德风范、育人成材等方面得到国内同行的赞誉和敬仰,不仅奠定了哈尔滨医科大学在全国的学术地位和在国内的引领地位,也指引着一代又一代的年轻人传承哈尔滨医科大学的精神,为学校的建设与发展做出突出的贡献。

哈尔滨医科大学与临床医学专业认证 2006年,哈医大作为国内首家代表参加了国际医学教育试点性认证,这是我国实施认证制度前的一次实证研究,当时是出于什么考虑决定参与这次国内首家认证?参与这次认证给哈医大带来了哪些影响和促进?您认为在中国确立临床医学专业认证制度有什么意义?

哈尔滨医科大学决定参与国内首家认证的原因

我国医学教育认证制度的建立始于2003年教育部设立的《中国医学教育管理体制和学制改革研究》改革项目,该项目共有四个子项目,其中之一为《中国医学教育质量保证体系的研究》。该项研究由程伯基教授牵头,北京大学医学部、中南大学湘雅医学院、华中科技大学同济医学院和哈尔滨医科大学共同参加,经过反复研究探讨,参照世界医学教育联合会WFME标准并结合中国医学教育的实际情况,历时两年初步形成中国医学教育标准。根据四所学校的反馈结果进行完善,并将完善后的中国医学教育标准在2005年5月由教育部所召开的课题结题报告会进行公布,该项研究的主要成果即为医学教育标准。

同年,为验证我国医学教育标准可行性,程伯基教授组织专家对哈尔滨医科大学本科教学工作水平进行评估,并与国外认证专家参照WFME标准对哈尔滨医科大学开展的试点性认证结果进行比较。在哈尔滨医科大学开展试点性认证主要有三方面原因,第一,哈尔滨医科大学刚刚结束本科教学工作水平评估,基础较好,启动较快;第二,哈尔滨医科大学办学实力可代表中国医学教育水平;第三,检验学校与国际医学教育标准的差异可促进学校的发展。由于既往在国内并未开展过相关工作,不知道认证程序,不知道自评报告如何书写,不知道学校教学水平与医学教育标准之间的差距,哈尔滨医科大学对此次试点性认证工作表现担忧,但为了我国医学教育的发展,我国认证制度的建设,决定参与本次国内首家认证

认证对哈尔滨医科大学产生的影响

认证对哈尔滨医科大学产生的影响主要为四个方面,第一,了解国际医学教育认证程序,推进我国认证制度建设工作并为我国后续认证提供参考;第二,根据国际医学教育标准进行建设与评价,寻求差距,积极改进与发展;第三,对认证标准进行解读,传达先进的教育理念与思想,对我国医学教育进行改革;第四,规范学校办学行为,改进并更新学校的管理理念。

临床医学专业认证制度的意义

本科临床医学专业认证对我国医学教育产生了深远的影响,主要表现在四个方面,第一,建立了完善并与国际认证实质等效的临床医学专业认证体系;第二,建立了医学教育标准,提升了我国医学院校的办学质量;第三,认证工作作为外部评价,可使校外专家帮忙查找存在的问题,促进学校建设与发展;第四,初步反馈、最终反馈与进展报告能够使学校在认证中发现存在的问题,保证教学质量。

医学教育质量保障中的突出问题与解决思路 目前我国医学教育的质量保障中最突出的问题和解决思路?

质量保证体系的建设是高校办学永恒且与时倶进的话题,在人才培养方面发挥不可替代的作用,主要分为外部质量保证体系与内部质量保证体系两个部分。外部质量保证体系通过内部质量保证体系发挥作用,认证作为促使内部质量保障体系不断改进与完善的工作,在质量保证方面发挥至关重要的作用。在全面推进教育治理体系和治理能力现代化的新形势下,教育部强调高校应当加强质量文化建设,完善高校内部质量保障体系,需要学校内部不断进行自省、自查、自纠、自改,将质量意识贯穿于教学各个环节。因此,目前各医学院校均重视质量保证体系的建设,而学校的所有建设与发展均与质量保证有关,无论是硬件和软件建设、守正与创新发展、教师队伍建设,生源质量的提升、教学研究与改革等均是围绕提高并保证人才培养质量来进行的。

但在临床教学资源、教育教学模式、师资队伍建设、单点招生规模、教学理念更新和改革等方面仍存在不尽人意的地方,这些问题在大部分医学院校的质量保证中均有所体现,正是因为存在这些问题,认证才担负起外部质量保证体系的作用,在学校还没有意识到或完全意识到影响质量的这些因素时,帮助其发现这些问题,提出意见和建议,并督促学校不断改进。因此,医学院校应在外部质量保证体系下,完善学校内部质量保证体系,不断提高质量意识,把握住教学环节质量,深化教学改革,促进学校持续发展。

嘉宾介绍

曹德品教授

哈尔滨医科大学前教学副校长

2003年,被授予为俄罗斯太平洋医学科学院院士

2010年获黑龙江省政府特殊津贴

教育部医学教育临床教学研究中心委员

中华医学会医学教育分会第七届委员会常务理事

黑龙江省医学会医学教育专业委员会主任委员

教育部临床医学专业认证工作委员会委员

《中华医学教育杂志》、《中华医学教育探索》、《中国高等医学教育》、《医学教育管理》等杂志编委

END

文章撰写 | RC

责任编辑 | 13

审稿专家 | 曹德品教授

点击下方“阅读原文” 访问CCMTV院校及毕业后医学频道网站~

二维码

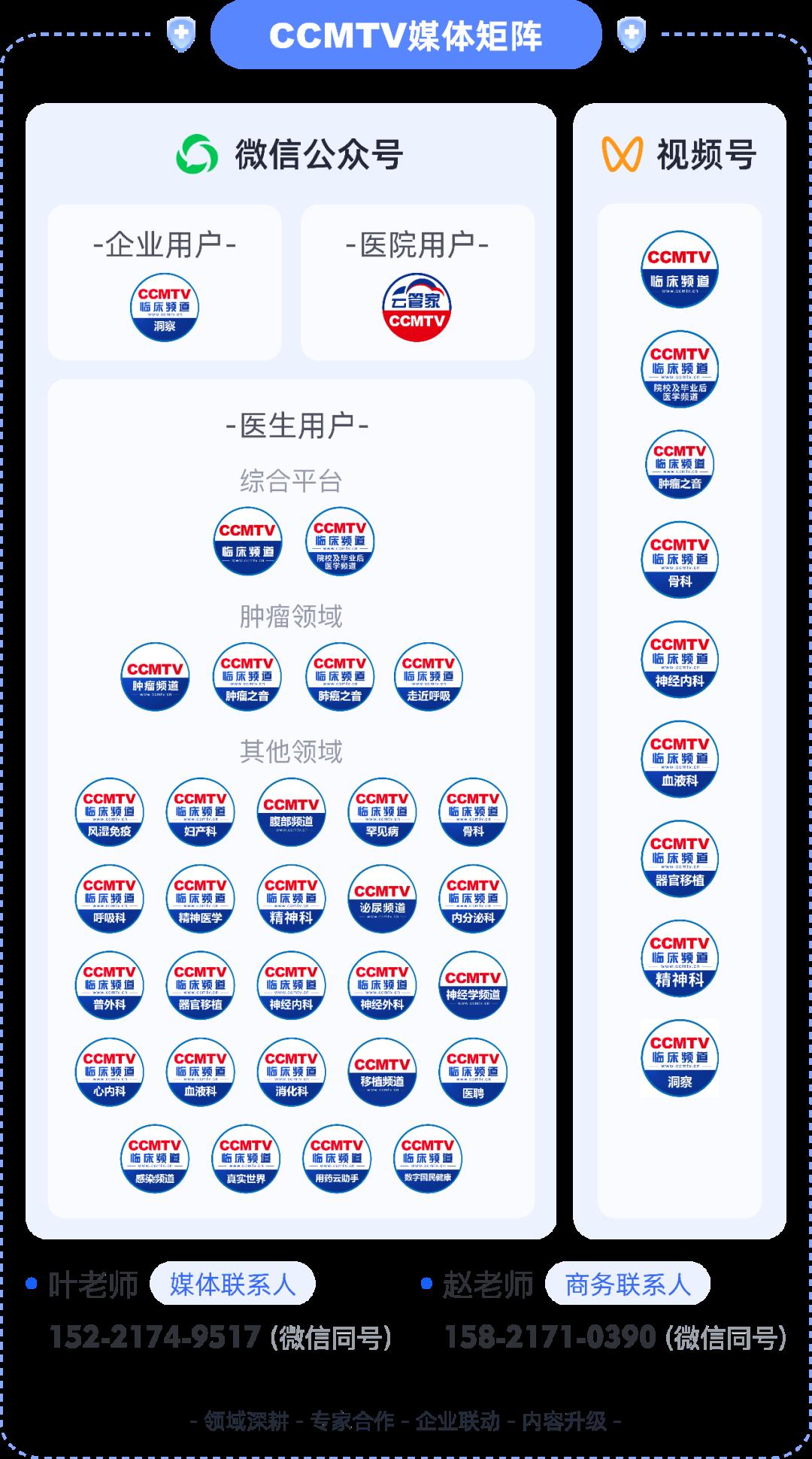

关注CCMTV

CCMTV APP下载

关注CCMTV云管家