北京大学第六医院是国家精神心理疾病临床医学研究中心,拥有国家卫健委唯一的精神卫生学重点实验室,为教育部批准的精神病与精神卫生学国家重点学科。北京大学精神病学/心理学进入全球基本科学指标数据库(ESI)前1%,成为国际高水平学科之一。

北京大学第六医院精神药理研究室是北京大学第六医院的重点发展科室之一,致力于精神疾病的新药研发、病理机制及其临床治疗学的研究工作。研究室经过近半个世纪的快速发展,已经搭建成一个可开展临床、教学和科研工作的可持续发展平台。下面请跟随研究室主任司天梅教授的介绍,走进北京大学第六医院精神药理研究室。

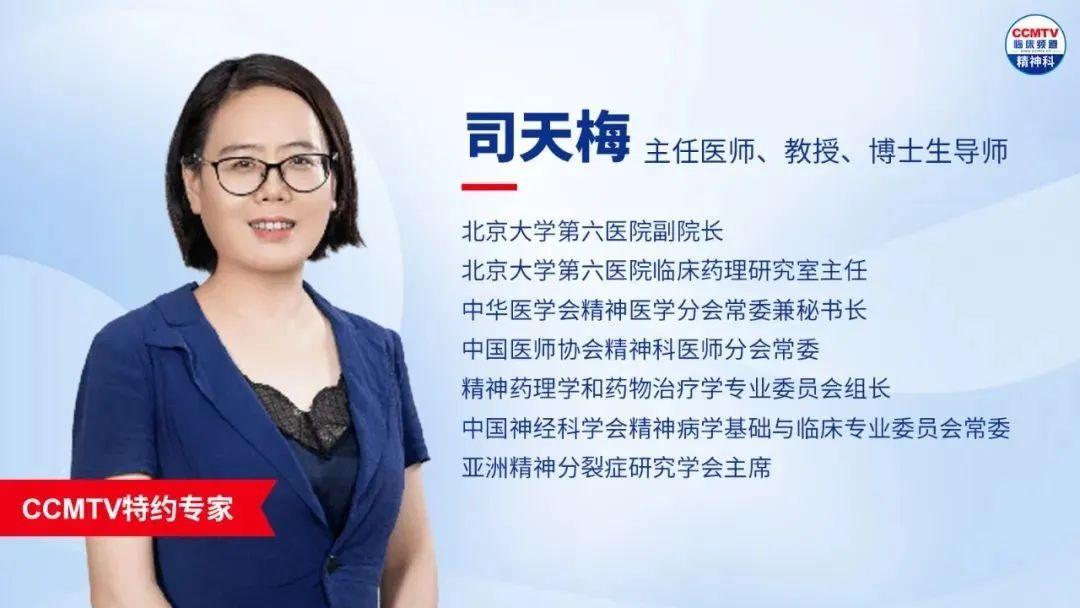

司天梅 教授

北京大学第六医院副院长

北京大学第六医院精神药理研究室主任

一、请您介绍一下团队的特色及主要研究的方向

司天梅 教授

团队发展历程

很高兴能在这里分享我们北京大学第六医院精神药理学研究室,其创始人是我国非常知名的精神药理学家舒良教授。我们研究室的成立跟精神药理学的学科发展是并行且密不可分的。第一代抗精神病药在上世纪50年代问世,我们国内从50年代后期就开始了探索和应用研究。舒教授于1957年毕业于北京大学医学部,也是原来的北京医学院,毕业之后在沈渔邨院士的带领下,开始了精神药理学研究。在当时,北大六院精神药理学的研究水平已达到国际水平。

在上世纪60年代初,他们最早开始精神药物的药理机制探索,研究例如抗精神病药氟哌啶醇在体内的代谢、三环类抗抑郁药的作用机制等,这些研究优化了我们对药物的使用。在过去,大家使用氟哌啶醇的剂量偏大,从10mg甚至到60mg。事实上增大剂量对患者的疗效没有进行性增加,反而带来很多的不良反应。国际上也是在21世纪之后才开始对氟哌啶醇重新认识,认为最合适的剂量应该是在2-6mg,和第二代抗精神病药利培酮近似。舒老师带领药理团队发现在国内氟哌啶醇的治疗适合剂量在12mg以下,这个数据和国外的研究数据很近似。此外,当时三环类抗抑郁药的药理机制并未阐明,他们最早开始的神经递质检测发现三环类药物的作用机制是阻断五羟色胺和去甲肾上腺素转运体,为国内精神药理发展奠定了良好的基础。在80年代,我们也最早开始国内的临床试验,探索了氟癸酯的临床疗效。当时卫健委关于精神药新药评审基地,我们是第一批的获批基地。

团队研究方向

此后,随着整个学科的发展,精神药理学研究新技术、新手段的出现,北大六院的精神药理学也不断成长壮大。到目前,我们有一批年轻的学者以及一些研究生组成的骨干科研队伍。主要的研究分为两个方向:临床前研究和临床研究。我们融合基础和临床资源来开展精神药理研究,尝试寻找一些新的精神药物靶点。在本次专题会上,我们也分享了部分研究结果,在痕量胺相关受体1激动剂领域探索其抗抑郁、抗精神病性症状和改善认知的效果,并探索其调控免疫炎症以及神经可塑性的机制。

我们通过应激模型,如一些早年限制物质材料的应急模型、青春期应激模型、成年期应激模型等,寻找各类应激事件触发精神疾病的病理机制,寻找潜在的神经环路机制和潜在的生物靶点。目前,一些研究结果已发表在国际顶级的期刊杂志上。

此外,我们开展了临床研究来探索新型药物的疗效和安全性,通过这些数据来优化临床应用。我们还通过临床病例收集多模式的数据,如影像学数据、神经电生理数据以及血液学数据,去寻找疾病的机制和生物标记物来预测疾病的发生发展以及预测药物的疗效。我们在疾病的全周期开展相应的研究,这是我们主要的研究方向。

二、基于上述的研究方向,团队取得了哪些重大的学术成果?

司天梅 教授

研究成果

我们通过应激模型发现新的环路,应激通过HPA轴相关受体CHR1调节大脑中的磷脂酶影响突触可塑性,未来我们可以寻找相应的治疗药物,针对治疗靶点开发新型药物。我们通过临床研究也发现,抑郁症患者大脑奖赏环有些特征性的变化,这些变化能够区分抑郁症患者和高危人群,如患者家属,能够提示患者潜在的患病风险。同时,我们发现一些脑环路,如默认网络,奖赏环路等对于预测抗抑郁药的疗效有一定作用。因此,我们的研究结果也获得了北京市自然科学二等奖。此外,我们从多模态的数据中也发现临床治疗中难治性抑郁症、难治性精神分裂症的潜在高危因素。对于首次就诊的患者,我们针对一些高因素进行干预可以提高治疗效果,减少患者疾病发展。

科普工作

另外,还有一部分很有意义的工作。我们通过临床研究,找到了病人最想了解的信息。因此,在过去六年里,我们建立了针对患者的患教平台和微信公众号,这些都是我们课题组自己运营,以我们年轻的医生和研究生为主力。通过对全国同道的调研,人群的调研,我们针对患者最关注的问题,每周上传1-2篇科普文章,来回答患者的问题并解除患者对疾病和治疗的忧虑。我们的当天点击量可以达到2万。有些患者也会通过微信平台提问,我们的后台管理者会及时回复患者。目前我们患者的注册量有千余人。我们希望能够通过这些平台把科研工作最后反哺到临床患者中,为患者服务。

因此,我们努力优化医生的治疗,并为一些治疗手段提供理论依据,我们同时也通过专业知识帮助患者,提高患者在治疗中的感受和体验,提高患者的生活质量和社会功能。

三、在人才培养方面,您有哪些经验可以与精神科同道分享?

司天梅 教授

任何工作都离不开团队成员,人才是工作的进行的第一要素,是第一生产力。在团队的建设中,我从最初的年轻医生开始,在舒老师的指导下成长,现在我带领我自己的学生。北大六院有非常好的传统,注重教学沟通培训,每位老师都形成了一种习惯,在日常生活中去指导和培训年轻医生。第二,我们给大家各种成长的机会,授之以鱼,不如授之以渔,这不管是在科研活动还是在临床诊疗中都特别适用。我们培养年轻的医生和年轻的研究者,需要他们有机会思考,有平台发展自己。我们不仅搭建平台,给他们成长的空间,同时还让大家形成良好的抗压抗打击的韧性和能力,遇到困难要坚持,能够寻找解决问题的方法。

我从学生身份到现在作为老师的身份,我觉得传承好的传统,给年轻人更多学习的机会,认识到失败是成功的基础,这是第一步。以上是我自己的一点心得体会,我知道我们国内有很多团队都做的非常好,我也希望有机会能向更多的团队学习。

编辑:Rebecca、叶巾眉

责编:冯丹

二维码

关注CCMTV

CCMTV APP下载

关注CCMTV云管家