肿瘤治疗中黄疸的分析与处理

返回原文

1339次浏览

2023-03-20 18:30:00

随着靶向和免疫治疗肿瘤的深入研究,越来越多的患者带瘤生存期延长,接受靶免治疗的人群越来越多,出现肝脏损伤的病例逐渐增加。高级别的肝脏损伤成为肿瘤治疗中的拦路虎和热点,其中如何处理黄疸显得至关重要。

胆红素升高的病理基础和

肿瘤治疗过程中可能的因素

肿瘤治疗过程中胆红素升高的常见原因

a.免疫检查点的过度反应和特殊损害

b.全身机会性感染/缺血再灌注损伤

c.肝脏原有疾病的加重和病毒再激活

d.肿瘤沿胆管和门静脉分支的侵袭

e.化疗和放疗的肝损害

f.多重因素的叠加

肿瘤细胞浸润或扩散引起的胆红素增高,如:沿血窦的弥散、沿门静脉的扩散、增生的淋巴组织阻塞肝内胆管、嗜血综合征、胆管消失综合征等。

免疫检查点等药物引起的肝损伤,如:类AIH样肝炎、肉芽肿样肝炎、胆管性肝炎、继发性硬化性胆管炎、小叶性肝炎、胆管消失等。

肿瘤患者机体其他因素引起的黄疸,如:感染、休克、心动过缓、缺血、缺血再灌注、原有肝病的加重(如乙肝再激活、诱发PBC/AIH)等。

肿瘤免疫治疗过程中出现黄疸的

诊断和病情评估

1、诊疗前询问是否有慢性基础肝病,检查肝脏储备功能和合成功能情况,有无免疫性疾病,必要时MDT,是否有治疗禁忌证;

2、观察黄疸出现合并症状、体征、生化、肿瘤标记物、铁蛋白、血沉、CRP、免疫球蛋白、影像学情况;

3、肝损伤G3以上或出现黄疸的应尽可能行肝活检;

4、影像学除外肝脏转移和压迫胆管;肝细胞性,是否有肝衰竭倾向;胆汁淤积,是胆管损伤还是转运障碍;是药物直接作用还是类免疫反应。

肝衰竭诊断标准

急性起病,2周内出现II度及以上肝性脑病(按IV级分类法划分)并有以下表现:

(1)极度乏力,并伴有明显厌食、腹胀、恶心、呕吐等严重消化道症状;

(2)短期内黄疸进行性加深,血清胆红素(TBfl)≥10ⅹ正常值上限(ULN)或每日上升≥17.1mmol/L;

(3)有出血倾向,凝血酶原活动度(PTA)≤40%,或国际标准化比值(INR)≥1.5,且排除其他原因;

(4)肝脏进行性缩小。

生化检查结果的分析

肝细胞炎症:ALT、AST、GGT指标

肝细胞凋亡坏死:TBIL、PT/PTA

肝细胞合成功能:白蛋白、胆固醇、凝血酶原时间活动度

解毒或分解功能:胆固醇、甘油三酯、总胆汁酸、甘胆酸

胆汁转运分泌系统:ALP、GGT、TBIL、甘胆酸、胆汁酸

储备功能:胆碱酯酶、前白蛋白、胆固醇

肝脏缺血和再灌注:AST/ALT>2

免疫检查点相关指标

免疫检查点两类:程序性死亡受体-1、细胞毒性T淋巴细胞相关抗原-4引起肝脏损伤激活免疫耐受;cd4/cd8细胞亚群;CRP、血沉、免疫球蛋白加补体、铁蛋白异常;β2微球蛋白;自身抗体等。

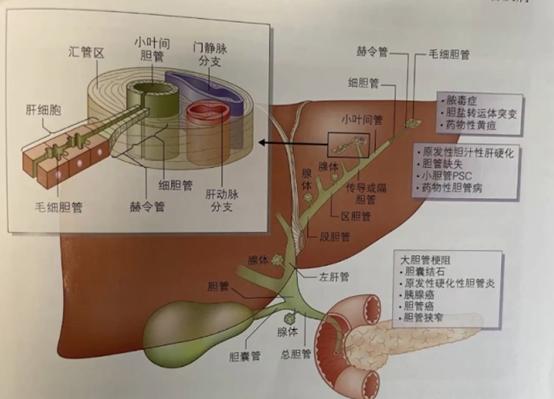

黄疸的各种肝组织病理特征

病例分析

症状

乏力明显,精神状态差,嗜睡,呼之能应,对答切题,食欲差,恶心呕吐明显,与进食无关,无明显头晕头痛,无间断意识丧失,大便偏干,小便量正常,色黄。

查体

全身皮肤轻度色黄,巩膜轻度黄染,球结膜无水肿、腹壁未见明显静脉曲张、皮下出血、肝肋下2cm可触及,边缘光滑,伴有触痛。脾脏未触及。腹部膨隆,移动性浊音,无明显压痛反跳痛,肠鸣音弱,2-3次/分。

穿刺结果

(肝组织)肝实质内见大量小细胞性肿瘤沿肝窦浸润、生长致肝板萎缩,部分肝细胞坏死、脱失,肝实质及汇管区炎症轻,少部肝细胞内见胆色素颗粒沉积,汇管区可见小胆管。

抽丝剥茧,山穷水尽,最后诊断弥漫性肝浸润-肿瘤转移!

病例小结

该患者有迅速出现的胆红素上升,有进行性肝大,出现腹水。组织学检查示:肝窦内弥散性癌细胞浸润,肝窦扩张。继发于肿瘤细胞阻塞肝窦后引起肝窦阻塞综合征。

肿瘤治疗过程中使用激素的利与弊

激素在ICH治疗中的作用

单纯增加激素剂量无益于改善G4以上肝损伤和胆管损伤的结局;

小剂量激素加用其他免疫抑制剂比单用激素效果好;

重复/增大剂量明显缩短患者生存期,增加机会感染/消化道出血/肿瘤进展风险。

激素是否影响免疫治疗疗效

汇总分析纪念斯隆-凯特琳癌症中心和古斯塔夫鲁西癌症中心接受单药PD-1/PD-L1抑制剂治疗的640例晚期NSCLC患者病例,使用强的松≥10mg患者的ORR、PFS和OS不及使用<10mg强的松处理的患者。

另一篇文章介绍19例免疫治疗肝损伤患者中,8例肝小叶炎症,4例胆管损伤,7例混合损伤(7例出现了胆管丢失),它提出胆管性肝炎对激素治疗不敏感。

如何更加准确的治疗

要正确区分黄疸产生的病因:肿瘤的侵袭、药物损伤、全身因素、原有肝病的加重和激活等。

总结

1、随着免疫和靶向治疗肿瘤的深入研究,越来越多的患者带瘤生存期延长,接受治疗的人群越来越多,出现肝脏损伤的病例增加。

2、高级别的肝脏损伤成为肿瘤治疗中的拦路虎和热点,需要多学科的密切合作。

3、利用临床和传统病理、分子病理相结合,准确掌握黄疸产生的病理机理,准确施治,是今后一段时间内值得重视的问题。